こんにゃちは、猫月です😸

私のひとつの理想として

「ねぇ、今日どんな保育したの?」と

気軽に語り合える場を作りたい

というものがあります

私の中では“保育Bar(仮)”と呼んでいるのですが

いろいろな保育園の保育者が集って

「今日、こんな保育したんですよー」

「子どもたちがこんな姿を見せて」

「それは成長を感じちゃうね~」

なんてワイワイ盛り上がれたら

『保育って楽しい』を

より実感できるんじゃないと思っているんです

でも、「失敗したら…」と思うと

なかなかやりたい保育って難しいですよね…

正直、怖くなります

「失敗が怖い」気持ちはわかる

ところで、“失敗”って何かを考えたことはあるかな?

わからないで怖いものは、ただのオバケだよ👻

やりたい保育はあるけれど

「失敗したらどうしよう…」

「先輩から叱られるんじゃないか」

と思って足がすくんでいる

そういう人は少なくないと思っています

実際、私の職場の後輩も

私の一風変わった保育を見ながら

「先生は、失敗するの怖くないんですか?」

と感想を伝えてきたこともあります

「大丈夫だよ、死ぬわけじゃなしw」

と私は答えるのですが、

まぁ、そう思えるのは私だからなのでしょう(笑)

今回は“失敗”というオバケとの向き合い方をお話しします

「失敗する」ってどういうこと?

「成功」とは何か?

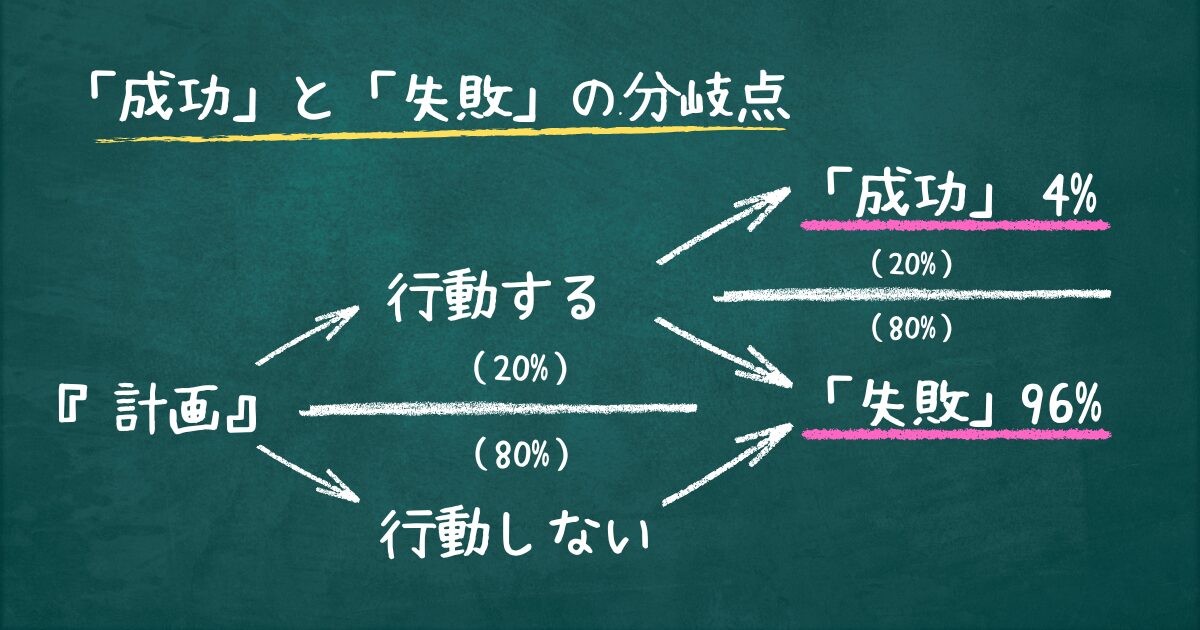

ここでは「当初の『計画』に近い結果を出すこと」としましょう

あなたは、「成功する確率」ってどのくらいだと思いますか?

せっかくなので、考えてみてください

『パレートの法則』はご存知でしょうか

『20:80の法則』とか『2:6:2の法則』などと呼ばれることもあります

“成功”を得る確率も

パレートの法則と関係してきます

「パレートの法則で考えるなら

成功する確率は、20%ってこと?」

と思われたかもしれませんね

でも、実際はこんな感じだそうです

あなたのやりたい保育があったとして

どうしようか『計画』を検討したとしましょう

パレートの法則に当てはめると

その計画を、まず行動に移す割合が20%

行動しない割合が80%です

さらにそこから、求める結果になる確率が20%ですから

『計画』からすると20%×20%=4%が「成功する確率」となります

この数字を見て、あなたはどう感じましたか?

「4%しか成功しないの???」

「成功するなんて、ほとんどないじゃん⁈」

そんな風に感じた方もいらっしゃるでしょうか

4%ということは、1/25回の割合でしか成功しないということですね

うちの後輩が「失敗が怖い」という感覚になるのもわかります

保育を計画しても、24/25回で失敗するんですから

ん?んんん???

でも、ちょっと考えてみてください

4%しか成功しないんですよ?

失敗って、珍しいことでしょうか

むしろ、失敗して当たり前なんじゃないですか?

そうなんです、失敗は

珍しいことでもないし

アクシデントでもないのです

失敗して当たり前なんです

ただし、忘れてはならないことがあります

「行動しなかったら100%失敗に終わる」ということです

行動すれば20%は成功を掴めます

失敗したとして経験値を積めます

修正して臨めば成功する確率も高まるでしょう

でも、行動しなかったら?

修正するための経験すら手に入らないのです

あなたが自分のやりたい保育を成し遂げるには

「失敗するのは怖い」けれども「失敗しても、行動する」

それが最短で最善の選択肢なのです

「失敗」も「成功」も、その時点での状態ってだけ

「失敗」と「成功」は

物事の結果のような気がしますよね

でも実際は、とある時点での状態にすぎないのです

『なんのこっちゃ?』と思われるでしょうから

具体的な事例でお話ししましょう

ある小学校に、鉄棒の逆上がりの出来ない子がいました

(逆上がりは小4の8割くらいができるそうです)

見かねた担任は

その子が逆上がりができるようにと

毎日放課後に時間を作って練習に励みました

そして2か月後、ついにその子は逆上がりができたのです!

さて、このエピソードを聞いたあなたは

どのように感じましたか?

逆上がりをできなかった子が

日々の練習を経て

逆上がりができるようになった

『できなかった子が、できるようになったんだから

それは「成功」だったんじゃない?』

と思ったのではないでしょうか

このエピソードには続きがあります

逆上がりができるようになった子は

満面の笑顔で担任にこう言いました

『これでもう、鉄棒やらなくて済むね!』

担任はその子を思って

鉄棒の練習に時間を費やしたわけです

ですが、その子自身は

逆上がりの練習にうんざりしていたのです

そしてその子はもう、鉄棒をやらなくなってしまったのでした

さて、ここまで聞いたらいかがでしょう

この鉄棒特訓は「成功」ですか?「失敗」ですか?

結論から言うと

「わからない」でしょうね

逆上がりができるようになった

鉄棒から遠退くようになってしまった

事実としてはこのふたつです

ただ、その子自身がさらに進級した時に

この時の努力を思い出して

「苦手な物にも取り組もう」とするかも知れませんし

「苦手は苦手なままで良い」とするかも知れません

他の例で言うと『宝くじ』でしょうか

あなたは宝くじを購入されたことがありますか

うちの職場でも毎年のように

『このくじが当たったら、私仕事辞めるから』

という先輩たちを目にします・・・

ところで、高額が実際に当たった方のその後はご存知ですか?

宝くじで高額当選された人のうち

30~70%がその後に破産するそうです

また、自殺率が一般の人と比べて3倍ともいわれています

宝くじで大金を手にすることは

購入の目的からすると「成功」といえるでしょうが

その大金と向き合えるメンタリティや知識が無いと

人生そのものを失ってしまう「大失敗」に繋がりかねません

ちなみに『宝くじは愚か者に課された税金』という俗称もあります

資産形成も、子どもの成長も、

地道にコツコツ積み上げるのが

実は一番近道なんでしょうね

逆上がりの話と一緒で

「できたか」「できなかったか」ではなくて

そこに向かうプロセスが大事なんだと思います

「成功」は「優・良・可」で捉える

さて、保育の話に戻りましょう

私自身は保育を反省するときに

3段階で捉えるようにしています

それが…

「優」「良」「可」!

どこかで見覚えがありますよね?(笑)

そう、私の大学時代の成績評価なんです😂

🥇「優」は80点以上

🥈「良」は70〜79点

🥉「可」は60〜69点

「え、保育に点数つけてるの⁈」と思った人!

それは違いますからね

あくまで「自分の保育を振り返る」時の目安です

具体的な話をしていきましょう

保育で「竹馬」をした時の話

これは以前に紹介した竹馬の記事です

このときに私が目指していたのは

「全員が竹馬に乗れる」こと

それが私の中で「可」でした

でも実際は…

✔️ 全員が6段(60cm)に乗れた!

✔️ オリジナル技を2つずつ披露できた!

…という、予想をはるかに超える展開に😮

まさに、子どもたちが「優」を超えて、

さらにその先に行った瞬間でした

保育の理想は「大人の手を離す」こと

私の考え方は、

✔️ 最低限「可」は全員でクリア

✔️ 「良」は+αの楽しさや工夫

✔️ 「優」は大人が想定した理想を実現する

でも、もっと嬉しいのは、

「子どもたちが自分で保育を作り出す」こと

そうなったら、

大人の手を離れたと考えます

つまり保育が子どもたちのものになったということ

大人が手を離せるからこそ

子どもたちはぐんぐん伸びていくのだと感じます

家庭でも同じ

これは、家庭でも当てはまると思います

✔️ とりあえず「可」(最低限の達成できそうな目標)を決めて

✔️ 子どものアイデアや関わりで「良」や「優」を目指していく

そうすると、

「うちの子の成長、すごいよね!」

って思いやすいです😉

「失敗」は、そもそもの設定にミスがある

「成功」を「優・良・可」で考えてみましたが

では、「失敗」はどう捉えればよいでしょうか

みなさんの学校時代の話を例にしてみましょう

中学や高校だと「赤点」というものがありましたね

テストの点数が30点未満だと不合格という…

補習や再テストを受けて合格を目指した人もいる、かな?!

学校の授業の場合は

その学期ごとに設定された学習進捗があるでしょうけれど

保育の場合はあくまで個々の成長や発達に合わせて展開しますから

「赤点」や「落第」といったものはありません

それでも、あえて「赤点」にあたるものがあるとすれば、

それは、保育の計画や設定自体に

無理や見落としがあった、ということです

つまり、大人側のミスなのです

初めてのリズム打ち

少し具体的な話をしますね

たとえば、楽器遊びを思い浮かべてください

はじめて楽器に触れるのは、多くの場合1~2歳児です

そこで、「おもちゃのチャチャチャ」を題材に

リズム打ちをさせることがあります

でも、これって…どうなんでしょう

「チャチャチャ」の部分は三連符です

しかも、それ以外の部分では楽器を打たないように、

なんてルールを決めてしまうことも…

まだリズム遊びすら始めたばかりの1~2歳児に、

そんな細かいルールを守らせるのは

かなり難易度が高いです

せっかく楽しいはずの楽器遊びが、

「やっちゃダメ」「違うよ」と

注意ばかりになることもあります

これで「楽器って楽しい!」と

子どもたちは感じるでしょうか。

むしろ、「楽器って難しい…」という印象だけが

残ってしまうかもしれません

そもそもの設定がズレていないか

これは、いわば「テストの設問ミス」と同じです

まだ足し算を覚えていない子に、

九九のテストをするようなものです

そこで「赤点だね」と言われても、

「それ、テストの出題ミスじゃない?」

という話になってしまいますよね

保育でも、似たようなことが起こります

たとえば、

ボールを投げたり取ったりがまだ難しいのに、

「年長だから」とドッジボールを始める

ツーステップも怪しいのに、

「今日はスキップに挑戦!」と言い出す

そんなふうに、大人の思惑だけで

活動を設定してしまう場合があります

そして、活動がうまくいかないと

「あの子はドッジボールが苦手」

「スキップができないなんて…」と、

まるで子どもの力不足が原因のように語ってしまうのです

でも、本当にそうでしょうか?

いいえ、それは「大人の設定ミス」ですよね

大事なのは、目の前にいる子どもたちが

何を楽しみ、何をしたがっているか

その遊びに、どうエッセンスを加えていくかです

子どもは何を楽しんでいるかな?

子どもは同い年でも、やっぱりそれぞれ違います

過去の経験則や本に書いてあることも大切ですが

「いま目の前にいる子どもたち」を見ることこそ

一番大事だと私は考えています

以前、担任していたクラスに

どうにも運動遊びが苦手な子がいました

でも、その子は恐竜が大好き

ある日、私がポックリに乗って歩いている姿を見せたところ

「うわ!ティラノサウルスだ!!」と大興奮!

興味を持ってポックリに乗り始めたことがあります

これが「ポックリに乗りましょう」だったら

その子は興味を持たなかったと思います

だって運動遊びは嫌いなんですもの

でも、「恐竜になってみない?」だったら

その子はノリノリで園庭へ飛び出してきたのです

保育環境を整えただけでも、

保育はこんなにも変わるのです

「成功」も「失敗」も、保育の設定次第

子どもの「できた」「できない」を

表面的に捉えるのではなく、

その背景を考えることが大切です

保育の「成功」も「失敗」も、

大人の環境設定や言葉がけ次第で

いくらでも変わるものだと、私は思っています

子どもたちの「やってみたい!」を引き出す

そんな設定を、これからも考えていきたいですね

行動しなかったら“失敗”は確定する

最後に、「失敗が怖い」あなたへ

こんなお話をしましょう

マンガ「インベスターZ」(三田紀房©コルク)の一場面です

DMM.com創業者の亀山敬司さんの言葉

『リスクを取らないリスクほど……

経営者として恐ろしいものはないんだよねえ』

会社経営者としては

常に時代の潮流を見ながら行動し続けなければ

企業として生き抜けないということを仰っています

この言葉、実は保育にもそっくりそのまま当てはまると思っています

なぜなら、保育も「時代の波」に乗り続けなければ

子どもの育ちに置いていかれてしまうからです

たとえば…

「昔は、お昼寝は3時間させてました」

「ご飯は全部食べるまで席を立たせませんでした」

なんて話、聞いたことありませんか?

でも今は、そんな方法が

「子どもの成長や自立を妨げる」とも言われています

保育もアップデートし続ける世界なんです

アップデートした知識や技術は

実践することで理解し、体得できます

試行錯誤して「自分のもの」にしていく必要があるのです

保育士を続けていく上で「行動しない」こと…

つまりリスクを取らないことは、ハイリスクなのです

「成功」と「失敗」の分岐点でもお話ししましたが

行動しなければ「失敗」は100%です

「失敗は怖い」けれども「失敗を恐れて行動しない」ことは

確実にあなたが失敗する選択肢です

「失敗するのが怖い…」その気持ち、すごくわかります

でも、動かなければ絶対に変わらない

保育士だって、子どもと一緒

「やってみる」ことでしか成長できないんです

最初の一歩は…

「新しいやり方をひとつ試してみる」だけでもいいんです

それがきっと、次の一歩に繋がりますよ!

最後までお読みいただき

ありがとうございます

こんな記事を書いておきながら、

若手の頃の私は…

「石橋を叩いて叩いて、渡らないタイプ」

と、先輩に言われてました(汗)

そりゃ、怖いですよね。

「失敗したらどうしよう…」って。

そして実際、

「やっちまったなぁ」って保育も、たくさんあります。

たとえば

散歩で草むらを駆け回って帰ったら

子どもたちの服が

コセンダングサだらけとか

雪遊びを思い切り楽しんだら

子どもたちの手が真っ赤っかで

あとで園長に呼ばれるとか🤣

でも、大事なのは

「失敗したぁ…」で終わらないこと。

「次に同じことがあったら、どうしよう?」

これを突き詰めるのが

プロの仕事なんだろうな、って思います

こんな私でも、落ち込むときはあるんです

「もっと他にやり方あったなぁ…」とか

「みんな、ごめんね…」って思うときも

でもね、最近は

こんな考え方で、気持ちを整理しています

・起きてしまったことは変えられない

・叱られても、死にゃしない!

・それでも60点は取れてるはず!

こうやって感情を横に置いて、

「自分」を客観的に見ると

立ち直るのがちょっと早くなります(笑)

保育だけじゃなくて、

世の中に「ベスト」なんてないんだと思います

あるのは「より良いやり方(more better)」だけ

だから、これからも

「これでどうじゃっ!」と行動し続けようと

思っています

実習生や若手の保育士さんには、

こう伝えています

「失敗は、やっぱり怖いよね」

「でも大丈夫。みんな失敗するから」

「いっぱい失敗していいよ」

「あなたが失敗してもフォローするよ

それが先輩の仕事だからさ」って

最後に、こんな言葉を

『早く行くならひとりで行け

遠くへ行くならみんなで行け』

みんなで手を取り合えば、

きっと遠くの景色も見に行けますよ

失敗を乗り越えながら、ね♪

コメント