こんにゃちは、猫月です😺

保育士の仕事って、

本当にいろいろな内容がありますよね

でも、職場で交わされる

何気ない会話の中にも、

その“幅広さ”が垣間見える気がしています

発疹で降園した子、

やっぱり手足口病だったって、

保護者から連絡ありましたー

早めに気づいて良かったですね

さぁ、私は網戸の修理を

終わらせちゃいましょう

ただいまー

市役所に書類の提出してきましたー

LANケーブルも買ってきたよ

お帰りなさい

劇ごっこの台本書いたので、

読んでもらえますか

みんな、いろいろな仕事してますよね

病気の対応、DIYに脚本家──

私たち、何屋さんなんだろ(笑)

ほんと、そうだよね

私は保育士って

“ゼネラリスト”なんだと思うよ

“ゼネラリスト”って言葉は、

『ゴッドハンド輝』(山本航暉©︎講談社)からの受け売りですが、

私は、保育士は“総合的な職業”だと捉えています

たまに、「私、保育しかできないから…」と、

少し自虐的に話す方がいらっしゃいます

でも実際のところ、

保育士って“何でもできる”職業だと思うんです

今回は、そんな保育士の“総合的”な側面を、

みなさんと一緒に考えてみたいと思います

ある日の保育室:「フードプロセッサーが開かない!?」

ある日、給食室から声がかかりました

フードプロセッサーの蓋を逆に取り付けてしまい、

無理に閉めたので開かなくなってしまったとのこと…

園長は「開かないなら、燃えないゴミにするしかないね」と言いながら、

そのまま私のところへ持ってきました

確かに、ウンともスンとも言いません…

そこで私は、蓋を力づくで捻りながら、

ジョイント部をゴム槌で軽く叩いてみることにしました

「壊してもOK」というお墨付きです(笑)

すると、徐々に蓋が動くじゃありませんか

“捻る+叩く”の複合技で、

ハマっていた箇所が外れていったのです

こうして、フードプロセッサーは無事に開き、

給食調理が再開できました

こういう時、頭の中に浮かんだのが

「摩擦力」や「支点・力点・作用点」

学生時代に学んだ理科の知識が、

こんな場面で役に立つんです

保育士の仕事って、

“生活に根ざす”仕事なんですよね

保育以外の知識や技術も活用される、

まさに総合的な仕事だなと感じる出来事でした

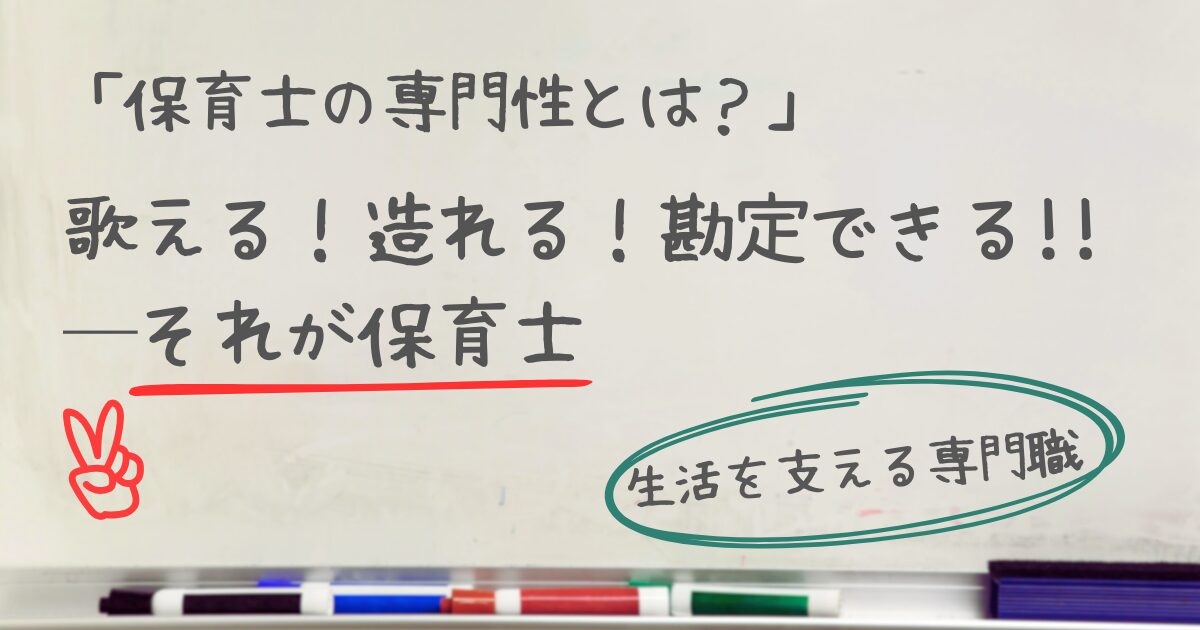

保育士は“多分野の専門家”─ゼネラリストだと思う

私は、

「保育士は“ゼネラリスト”」と考えています──

ただ、言葉だけでは

少し伝わりづらいかもしれません

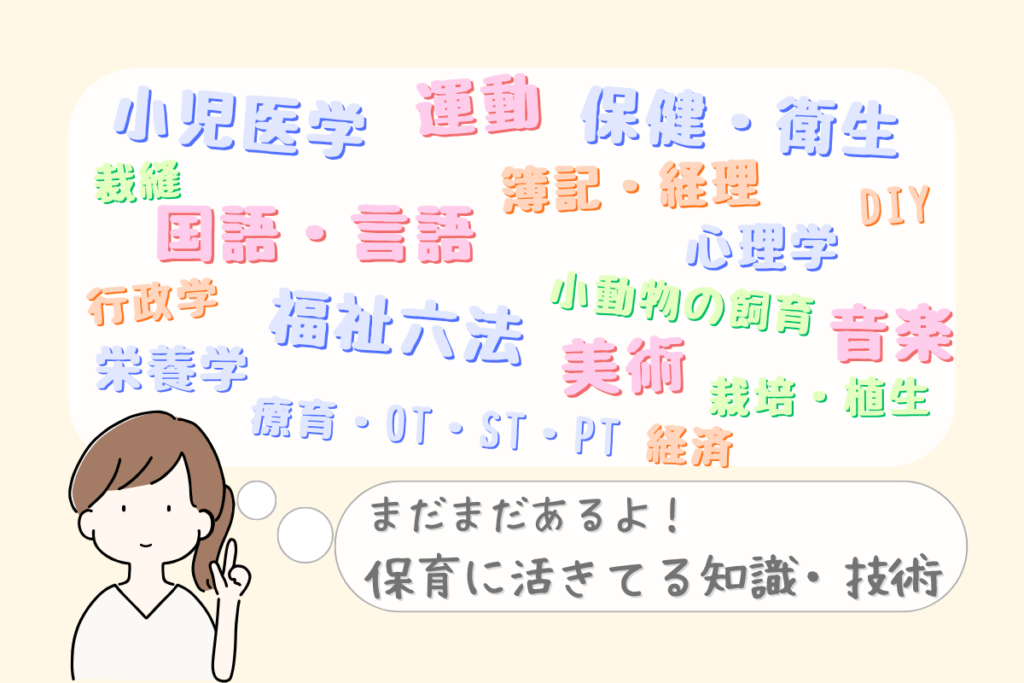

ということで、保育士の専門性を、

こんなイラストで表現してみました

見ていただくとわかるように、

保育士の仕事って

“子どもと関わること”だけじゃないんです

私たちが“保育士”としてあるための基盤、

保育環境を整えるために必要な知識や技術、

そして園を円滑に運営するための力──

改めて見渡すと、

私たちが関わっている分野って、

本当に幅広いですよね

たとえば、

子どもの体調変化に気づく医学的な知識

発達や心理の理解

お絵描きやリズム遊びなど、文化や芸術のエッセンス

園庭の環境づくりや教材づくりに必要な構成力

さらには、行事の進行や予算管理、職員間の連携など、

“運営”の視点も欠かせません

これらすべてが、

毎日の保育の中で活きています

一見バラバラなようでいて、

全部が“子どもの生活”のためという

一点でつながっているんです

保育士の専門性は、

「子どもに関わる力」だけではありません

その裏には、

生活に携わる無数の知識と技術がある

それは、“子ども”の成長を保障するために、

社会・家庭・環境・心──

あらゆる側面を理解しようとする営みです

だから、保育士の仕事は“総合的”で

「生活全体を支える専門家」なんです

こうして考えると、

私たちって、ほんとうに多才なんですよ

日々、何気なく対応していることの中に、

いくつもの専門的な判断や工夫がある

“これができる人”って、なかなかいませんよ?

だから、私は思うのです

保育士って、やっぱり優秀!

心理、保健・衛生、栄養、小児医学──子どもの“生きる”を支える

保育園は、子どもの日常生活の場です

そこでは当然、安心して、安全で、健康的に、

日々を過ごせることが大前提になります

転んだ膝を見て、

「どんな怪我かな」「受診は必要かな」と考える

赤ら顔な子を見て、

「熱が上がる前兆かも」と察する

突然に泣き出した子を抱きながら、

「今は人肌が欲しいのだな」と感じる

こうした一つひとつの瞬間に、

保育士が学び、身につけてきた

専門性が活きています

例えば「心理学」で学んだ“愛着”──

いつもは笑顔で登園するAちゃんが、

その日は泣いてやってきました

パパに話を伺っても、

特に理由はわからないそうです

私は「抱っこするね」と声をかけてから、

Aちゃんを引き取ります

そして、一緒にパパを見送りました

「今日は泣きたい気分だったの?

まぁ、そんな日もあるよねぇ」

そう言いながら、Aちゃんを膝の上に抱え、

しばらく何もせずに過ごしました

すると、Aちゃんは

手近にあったミニカーに手を伸ばし、

自分から遊び始めたのです

この場面の中には、

いくつもの“専門的な関わり”が隠れています

・抱き上げる前に、きちんと断る(子どもの同意と主体の尊重)

・保護者を見送るところまで寄り添う(状況の理解と安心の再構築)

・泣きたい気持ちを止めずに受けとめる(情動の受容)

・自ら遊びに戻るまで待つ(自己調整の機会の保障)

どれも、心理学や発達理論で学んだ

「情動の安定」「安全基地」「自己回復力」の考え方に通じています

けれど、現場でそのように行動できるのは、

理論を意識しているからではありません

保育士が“子どもの心を見つめる感覚”を、

日々の経験と学びの中で磨いてきたからこそ、

自然にこの行動が生まれるのです

こうした関わりは、心理学だけに限りません

保健・衛生の知識をもとに環境を整えたり、

子どもが食べたくなるような関わりを工夫したり、

体調の変化に気づいて早めに休息を促したり──

どの場面でも、私たちは

「子どもの生きる」を支える専門性を発揮しています

それは、マニュアルに沿った動作ではなく、

日々の観察と関係の中で磨かれた“生活の知”ですよね

保育士の仕事は、“生活を支える専門職”です

その一つひとつの判断や行動に、

心理学・保健・衛生・栄養学・小児医学といった

専門的な学びが息づいています

よく保育士が、

『私たちは子どもの命を預かっている』と

自負する所以ですね

何気ない毎日を安定して過ごせることにも、

「保育士の専門性」が存在しているのです

国語・言語、運動、音楽、美術──子どもの“育つ”を支える

絵本の読み聞かせや、からだを使った遊び、

楽器や制作活動などは、

「保育士らしい仕事」と言われやすい分野かもしれません

一方で、外から見ると「遊んでいるだけ」と

誤解されてしまうこともあります

けれどもちろん、“遊び”にも専門性はあります

たとえば、絵本を読むとき

保育士は子どもの発達に合った絵本を選び、

その日の気分や集中の様子を見ながら、

読むテンポや抑揚を調整しています

大人の速度で話してしまうと、

子どもは言葉を聞き逃してしまうこともありますからね

同じように、砂場遊びも奥が深い遊びです。

砂をシャベルですくうだけでも、

「握る」「支える」「手首を返す」「傾ける」といった動作が必要です

しかも、力の加減や角度の調整は、

試行錯誤をくり返すうちに少しずつ身についていくもの

もしうまくすくえない子がいたら、

その前段階の経験──例えば、

“さらさらの砂を手で集める”遊びから始めることもあります

保育士は、その子の発達段階に合わせて、

遊びを選び、場を整えていくのです

子どもの発達を観察する

その子に合った遊びを選ぶ

やってみたくなる環境を整える

こうした複数の専門性を組み合わせて、

ひとつの“遊び”をデザインしているのです

それはまるで、機(はた)を織るように

繊細で、緻密な仕事です

音楽や制作活動でも、

子どもたちの感性や表現を伸ばすために、

題材・道具・空気感をその都度に調整しています

「ただ遊んでいるように見える」光景ほど

実は保育士の専門性が

静かに息づいているんですよね

裁縫、栽培・植生、小動物の飼育──育つ環境を整える専門性

子どもの生活の質を上げていくためには、

直接的に関わる活動だけでなく、

子どもの生活環境を整える専門性も大事です

玩具をハンドメイドするときには裁縫をしますし、

食育や季節を感じる素材として

野菜や果樹を栽培・植生することもあれば、

子どもが触れ合う小動物を飼育することもあります

保育環境を整えるという意味では、

私たち保育士自身もまた「環境の一部」と言えるでしょう

たとえば、運動遊びを提供する場面──

子どもの主体性を尊重したいので、

「やってみよう」と思えるような

遊びの展開を心がけています

バランス遊びをしたいとき、

園庭にタイヤを並べます

そしてその上を、私が這うように遊んでみせる

子どもたちは「何してるの?」と見にきます

「こうするとスパイダーマンみたいでしょ?」と答えると、

子どもたちは目を輝かせながら

模倣して遊び始めるのです

ここで「やってみよう」「みんなでやろう」と誘うと、

それは保育士主導になってしまいます

遊びの環境は保育士が整えますが、

やるかどうかは子どもに委ねます

“やりたい遊びこそ、成長に必要な遊び”ですからね

手作り玩具を用意するのも、

植物を育てるのも、

小動物を飼育するのも、

保育士が遊びを楽しむのも、

すべては「環境を整える」ことまでに留まります

保育士のねらいはありつつも、

触れるかどうかは、子どもが自分で決めます

子どもの成長には、

“アフォーダンス(誘発する環境)”が重要です

自分から「そうしたくなるような環境」ですね

自分で“やる”と決める経験は、自己肯定感を育み、

「またやってみよう」

「もっとやってみよう」という、

子どもの“動機”を引き出します

環境の設定は、間接的ではありますが、

確実に子どもの成長にリーチする保育です

簿記・経理、経済、DIY、行政学──保育園を支える専門性

保育を進めていくためには、

当たり前のことですが

「保育園」という場所が必要です

そして、園が健全に運営されていくためには、

お金に関する知識や技能は欠かせません

園舎を修繕する技術も大切ですし、

福祉の現場では行政との連携も必要です

一見すると保育に関係のないような知識や経験も、

実は“保育を支える力”として

保育士には求められるのです

例えば、

壊れた網戸の修理や、庭木の剪定、

補助金の申請書や、役所の監査への対応──

こうした仕事は“保育”とは少し離れて見えますが、

どれも子どもたちが安心して過ごすための土台です

目に見えない仕事こそ、

保育園を支える“専門性”に含まれるのです

🎯「遊んでいるだけ」を支える、種々の専門性

こうして振り返ってみると、

子どもと直接関わる場面以外にも、

保育士って、いろんな知識や力を使ってますね

そうなんだよね

「遊ぶだけ」と思われがちな仕事だけど、

その“だけ”を支えているのが、私たちの専門性なんだ

これは保育士に限らず、どんな仕事にも言えます

弁護士なら法廷の外が主戦場ですし、

サッカー選手は地域貢献やファンの拡大も大切な仕事の一つです

よく、水面をすべる白鳥にたとえられますが、

優雅に見えるその姿の下では、

見えないところで一生懸命に足を動かしています

保育士の仕事も同じです

「遊んでいるだけ」に見えるのは、

実はその裏側でたくさんの知識と技術を積み重ね、

子どもたちが安心して“遊べる時間”を

支えているからなんですよね

保育園は、子どもの生活の場です

そこで過ごす一日一日が、

子どもたちの“今”を形づくり、

明日へとつながっていきます

私たち保育士は、

その生活を支える専門職です

子どもたちが安心して笑い、泣き、遊び、

その経験を通して成長できるように、

目には見えないところで

環境を整え、関わりを支えています

そしてもうひとつ、保育士の仕事には

「保護者を支える」という役割もあります

お子さんを預かることはもちろん、

働く保護者を理解する立場として、

また子育ての伴走者として、

保護者の日々を支援しています

子どもと保護者、その両方を支えるのが、

私たち保育士の専門性です

親子のライフステージを輝かせる黒子──

その専門家として、如何なく活躍していきましょう

🔽 学校も、保育園も、社会を担う大事な存在です

コメント