こんにゃちは、猫月です😺

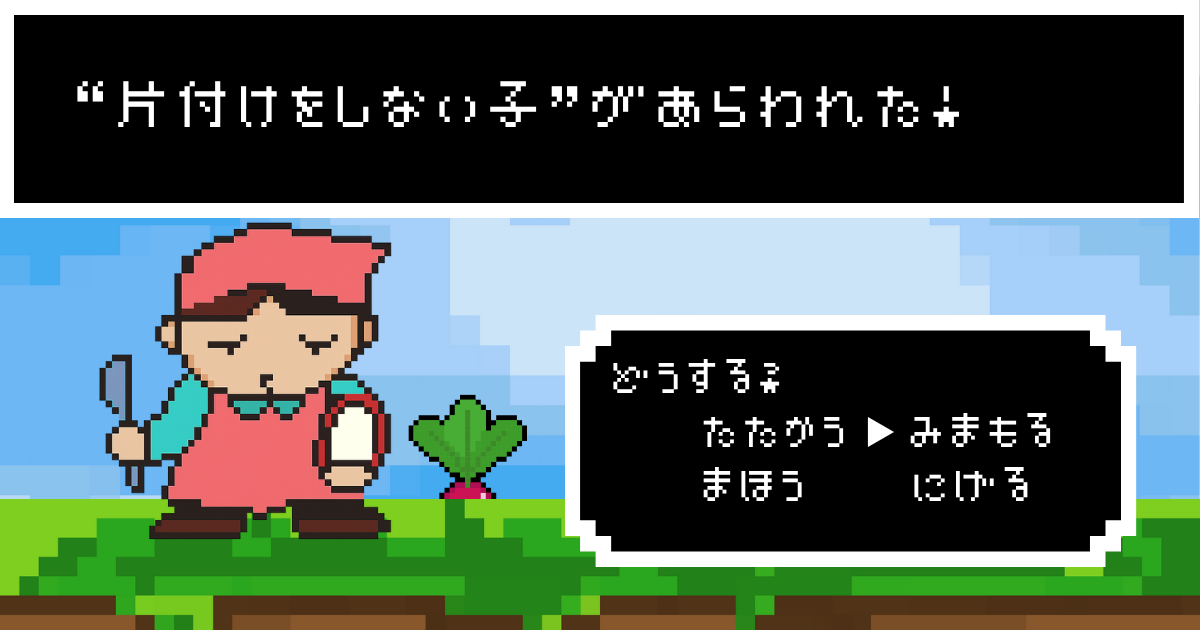

『“○○な子”があらわれた!』では、

保育の現場でよくある

「こんな子、どう向き合う?」をRPG風に表現して、

ちょっとだけ“考えてみる”きっかけになればと思っています

今回も、日々の保育で出会いがちな

“ちょっと気になる子”をモチーフにしています

雑談のように、肩の力を抜いて読んでいただけたら嬉しいです☕️

さて、今回あらわれたのは……?

▶️ 遊んでいたマットの中に片付けちゃう

Chapter3 『かたづけをしない子が あらわれた!』どうする?

【あなたが保育をしていると、

“片付けをしない子”が現れました。どうしますか?】

「片付けて!」と言いたくなるけれど…

そろそろ次の活動に移ろうかと

「お片付けしてね〜」の呼び掛けに

遊び続けている子

大人としては「まぁまぁ、まだ遊びたいのかな?」と

ちょっと理解を示しつつも、

「それにしたって、毎回じゃない?」

「いつかは、素直に片付けてくれるのかな…」

なんて気持ちもありますよねぇ

もしかするとその子にとっては──

・遊びがまだ終わっていない

・実は遊ぼうと思っていたおもちゃがあった

・次の活動が魅力的じゃない

そんな理由があるのかもしれません

「まほう」をかけよう─子どもへの言葉掛け

「片付け」をして欲しいのは、

あくまで大人の都合です

だから「早く片付けて」ではなく、

・「片付けのお手伝いしてくれる?」と頼む

・「続きができるように飾っておこうか」と預かる

・「次に遊べるように“予約”しておく?」と約束する

そんな”ひと言”を加えると、

子どもの気持ちがふっと動くことがあります

「まほう」をかけておく─片付けの前に

「片付けるよ」とクラス全体へ声をかける前に、

私は下準備をしておきます

・「このおもちゃ、まだ使う?」

使わないものは、事前に大人が減らしておく

・「もう、これはおしまい?」

子どもの気持ちを確認し、意識の糸を切る

・「あと10分で片付けるから、やりたいものは今のうちに」

やり残しがないように、子どもに予告しておく

”片付け”は、整理整頓が整理整頓が成されれば良いと思っています

大人が9割片付けたって良いですし、

そのために子どもに断っておくのも大事でしょう

あと、子どもが気持ちよく次の活動に意識が向くように、

心残りがないように配慮もしたいですね

「片付け」と呼びかける前に、

もう片付けは始めておくのです

その子の“いま”を、尊重するために

「片付けをしない子」を前にすると、

つい「どうしてやらないの?」と

問い詰めたくなります

でも、その子にとっての

“片付けない理由”がちゃんとあるとしたら?

大人の都合だけで

「片付けて!」と迫ってしまうと、

子どもにとっては

「気持ちを切り替えるきっかけ」がつかめません

だからこそ──

🧙♂️ まほうをかけるように、気持ちをやわらかく包む言葉を

🪄 まほうを仕込むように、片付ける前の準備を

“片付けさせる”ではなく、

“次に向かえるようにする”

そんな視点があると、

子どもの行動も、大人の気持ちも、

ちょっとラクにしてくれますよ

コメント