こんにゃちは、猫月です😺

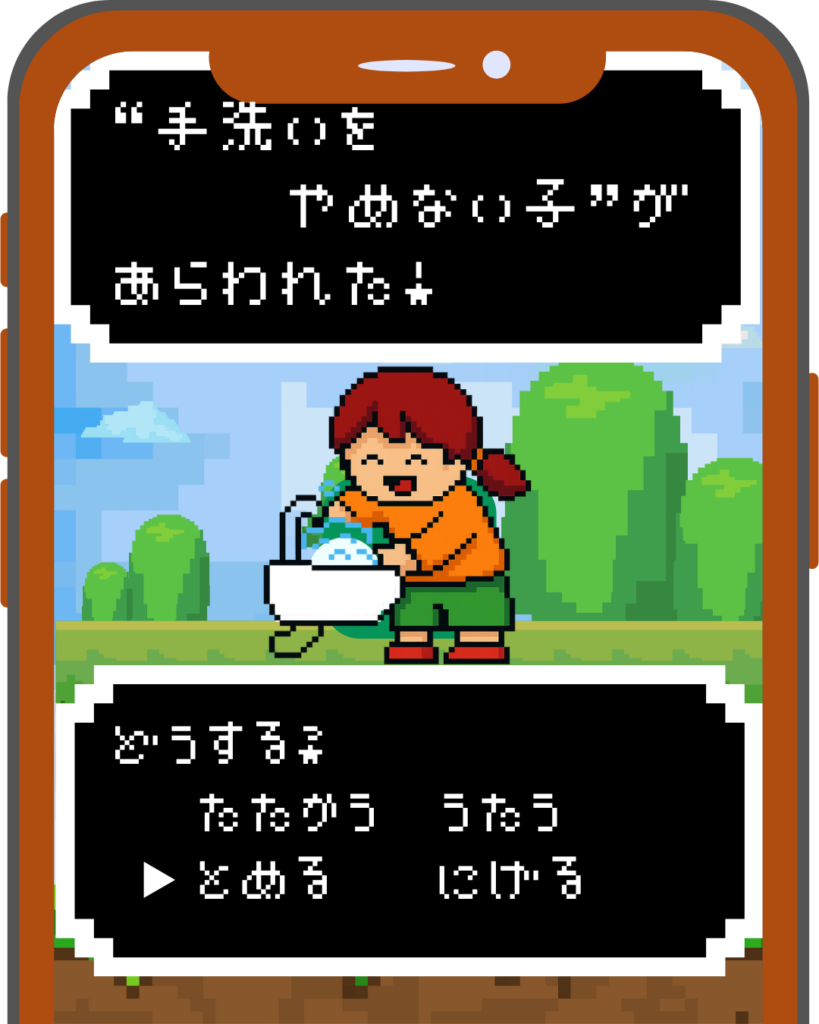

『“○○な子”があらわれた!』では、

保育の現場でよくある

「こんなとき、どうする?」をRPG風に表現して、

ちょっとだけ“考えてみる”きっかけになればと思っています

今回も、日々の保育で出会いがちな

“ちょっと気になる子”をモチーフにしています

雑談のように、肩の力を抜いて読んでいただけたら嬉しいです🍵

さて、今回あらわれたのは……?

▶️ 適量な泡で手を洗えるように🫧

Chapter2『手洗いをやめない子が あらわれた!』どうする?

【あなたが保育をしていると、

“手洗いをやめない子”が現れました。どうしますか?】

“やりすぎてる?”が気になるのはなぜ?

手を洗うのは良いこと

でも、いつまでたっても蛇口の前から動かない…

「もうおしまいにしよ〜」と声をかけても、

水に触れるのが楽しくなって楽しくなっている

そんな姿に、ついイラっとしたこと、ありませんか?

そのイライラの正体って、

「手洗いじゃなくて、水遊びじゃん」とか

「他の子もいるのに、わがままでしょ」という

先入観だったりするかもしれません

その行動、何を表しているの?

・水の感触が心地よい

・泡の変化が好奇心を呼んでいる

・“ちゃんとやらなきゃ”という気持ち

・大人からの共感が欲しい

大人には「こだわり」とも見えるけど、

それって本人にとっては

”学び”や”探究心”や

”安心を得たい”のかもしれません

モラルよりも、“満たされる”関わりを

「ここでおしまい!」

「つぎのお友だちが待ってるから!」

と切ってしまうより

たとえば──

・「きれいに洗えたね」と認める

・「ピカピカのお手て見せて」と注目する

・「タオルも上手にできるかな」と促す

“大人が関心を寄せている”と安心があれば、

子ども自身が“気持ちを切り替える準備”がしやすくなります

『あわ あわ あわわぁ♪』

私は、子どもに手洗いを習慣づけてもらいたい時に、

子どもの手の平にハンドソープを載せて

両手を取りながら

♪あわ あわ あわわ(手の平の泡を見せる)

あわ あわ あわわぁ(手の甲の泡を見せる)

おみずを じゃー(蛇口を開く)

ゴシゴシゴシゴシ…(泡をすすぐ)

ほら、ピッカピカ!(水を切る)

と、節をつけて一緒に洗います

手洗いの動作を見せつつ、

行動の切れ目を伝えるのです

子どもが自分で手洗いをするようになると、

手洗いが水遊びになってしまう場面もあります

でも、そんな時はこの歌(?)を隣で口ずさむと、

子どもは自分で切り上げて、

ピカピカの手を見せてくれます

手洗いも強制しなくて済みますし、

子どもが満足して終えられる

と思っています

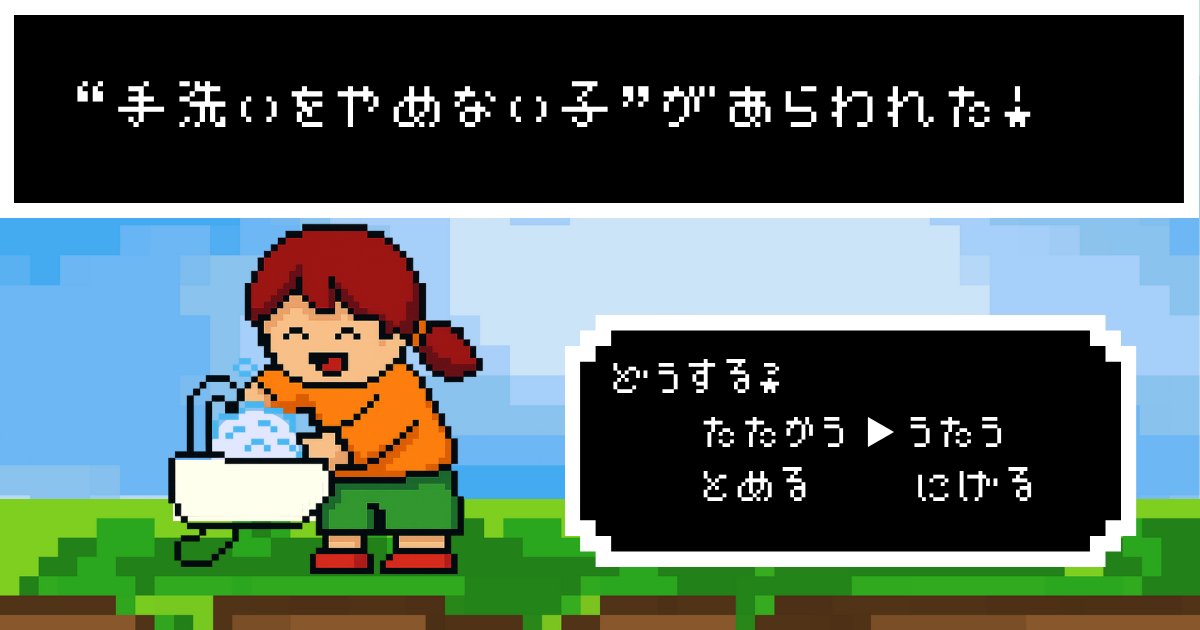

とめる?みとめる?─選んだその後の展開は?

こう関わるのが“正解”なんてものは、ありません

行動だけ見て「やりすぎ」と決めつけたら、

“子どもの思い”と“大人の正しさ”がぶつかります

でも、ちょっと見方を変えれば──

その子の好奇心や満足感が、

行動に表れているだけかもしれません

「止める」前に「なぜ?」を探る

そして「切り替えられる工夫」を

子どもと一緒に見つけてみましょう

コメント