こんにゃちは、猫月です😺

Xなどを通じて、いろいろな相談や質問を受けております

ご意見を頂いている皆様、ありがとうございます

具体的な質問には個別に返答しているのですが、

「こんな子がいたらどうします?」と

対話の中で投げ掛けられることもあります

要は、“子どもあるある”みたいな話題なのですが、

たまにはそういう内容にもふれようと思いまして

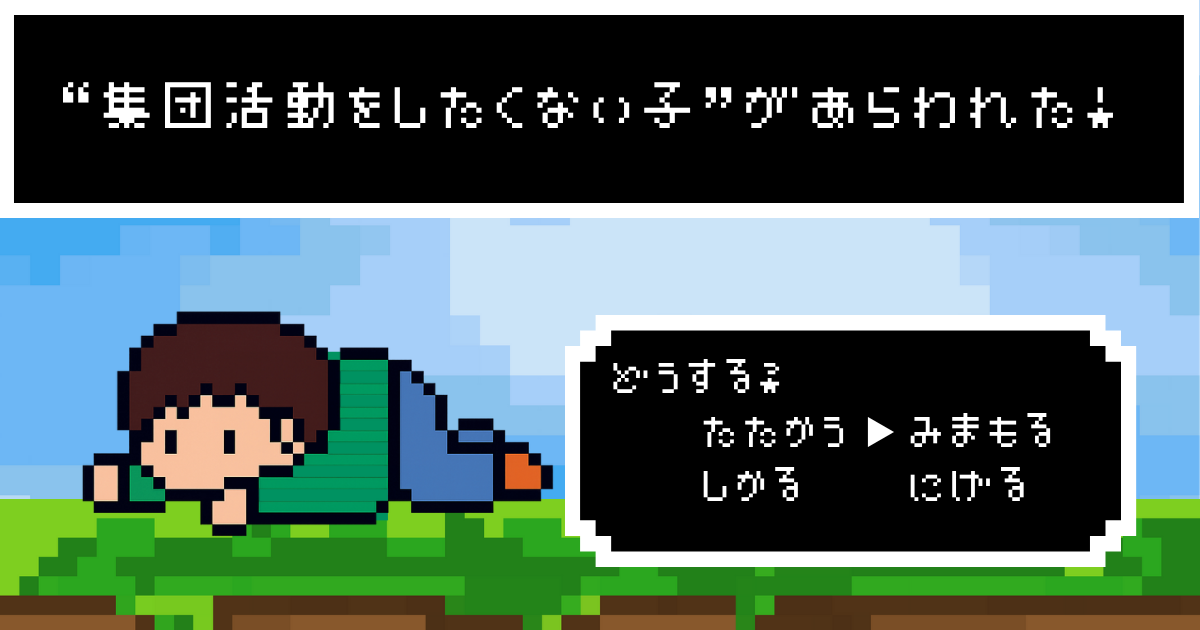

(仮)の子どもとして、RPG風に表現してみました

雑談的に読んでいただけたらと思います

では、今回の“こんな子”にあなたはどう関わりますか?

▶️ チームマネジメントをRPGに例えたら?わかりやすいかも!

Chapter1『集団活動をしたくない子が あらわれた!』どうする?

【あなたがクラス保育をしていると、

『やりたくない!』という子が現れました。どうしますか?】

“やらない”子が気になるのは、なぜ?

保育園生活で「みんなで一緒にやる」は日常的なこと

でも、ある日突然、

目の前に【集団活動をしたくない子】があらわれたら…?

『“子どもの主体性”は大事』と思いながらも──

なんだかモヤっとしたり、

「なんで参加しないの!?」と焦ってしまったり

そんな経験はありませんか?

それってもしかして、

「集団行動=当たり前」という思い込みがありませんか

子どもの“やらない”にも、理由がある

・なんとなく気が乗らない日

・注目されるのが恥ずかしい

・朝、イヤなことがあった

・得意じゃない活動で自信がない

大人だって、そんな日ありますよね

“やらない子”を見ていると、

こっちが不安になったり、

つい「できるよ」と励ましたくなったりするけれど……

ちょっとだけ、グッとこらえて

「みまもる」選択肢も、忘れずにいたいですね

“みんなで”やらなきゃ、ダメ?

そもそも

「みんなで同じことをやる」

のが正解なんでしょうか?

“参加しない子”がいることで、

「集団が乱れる」と感じるのは、

大人の都合かもしれないでしょう?

小児精神科の医師から聞いた話です

『子どもの集団生活で大事なのは、

”同じことをする”前に、

“同じ空間にいる”ことなんですよ』

その日は見ているだけだとしても、

友だちの姿や表情から、

子どもは何かしらを感じ、

その子は何かを学んでいる

やらないからって、何もしてないわけじゃないんです

だから、その子なりのタイミングを待っていたら

「やってみようかな」ってなるかもしれないですよ

『つみきがしたかった』Hくん

ある日の保育の風景です

みんなで園庭で遊ぶという段階になっても、

頑なに『いきたくない!』と主張するHくん

「OK、でも一人にするわけにはいかないから

おもちゃをテラスへ持っておいで」と提案すると

彼は、つみきの箱を持ってテラスへと出ていきました

10分も遊ぶと満足したようで、

片付けをして、何事もなかったように、

みんなと一緒に鬼ごっこで遊んでいます

『あとちょっと、満足するまで試したい』

そんな気持ちがあったんじゃないでしょうか

真実は本人のみぞ知る、ですが

「今はお外で遊ぶ時間だよ!」と

大人が決めてしまったら、

その後の鬼ごっこで楽しむ姿は

なかったのかも知れません

さとす?みまもる?──選んだその後の展開は?

こう関わるのが”正解”なんてものは、ありません

大人が背中を押した方が伸びる子もいますし、

黙って横にいた方が伸びる子もいます

子どもの個性に合わせて、関わりを工夫するのも、

大人だからできることですしね

この選択肢が、

子どもにとって「次に進むチカラ」になるといいですね

その子のペースを信じて、

今日できなくても

「やってみたい」と思える明日を、

一緒に待ってみましょうよ🤗

コメント