こんにゃちは、猫月です😺

前回の記事を読んだ方から、

質問をいただきました

『不要と思う仕事を、

どう園長や主任へ伝えたら良いですか?』

『仕事の質の“松竹梅”は面白いです

ただ、「及第点=質が低い」と誤解されませんか?』

『何か業務をやめる場合、

保護者には理解してもらえますか?』

そうなんですよねー

猫さんはベテランだし、

職場内でも発言力ありそうですもんね

発言力なんてないよ💦

職歴も下から数えた方が早いもん…

でも、今日は取り組みの話をしようか

今回は、

・削減できそうな仕事の見つけ方

・仕事の質の考え方

・仕事を減らすことの伝え方

についてお話ししていきます

必要な仕事の見つけ方

まずは、“必要な仕事”の見つけ方です

ちょっと!

“削減できそうな仕事”を

見つけるんじゃないの?!

そうだよ

“必要な仕事”以外は、

削減できる仕事ってことさ

必要な仕事は、どんなに面倒だとしても、

職場を運営していく上で、

また子どもや保護者を支援するために、

やり遂げなければならない仕事です

“必要な仕事”がわかれば、

それ以外の仕事は、

削減か停止しても問題ない仕事

ということになります

では、必要な仕事はどう見つければ良いのでしょうか

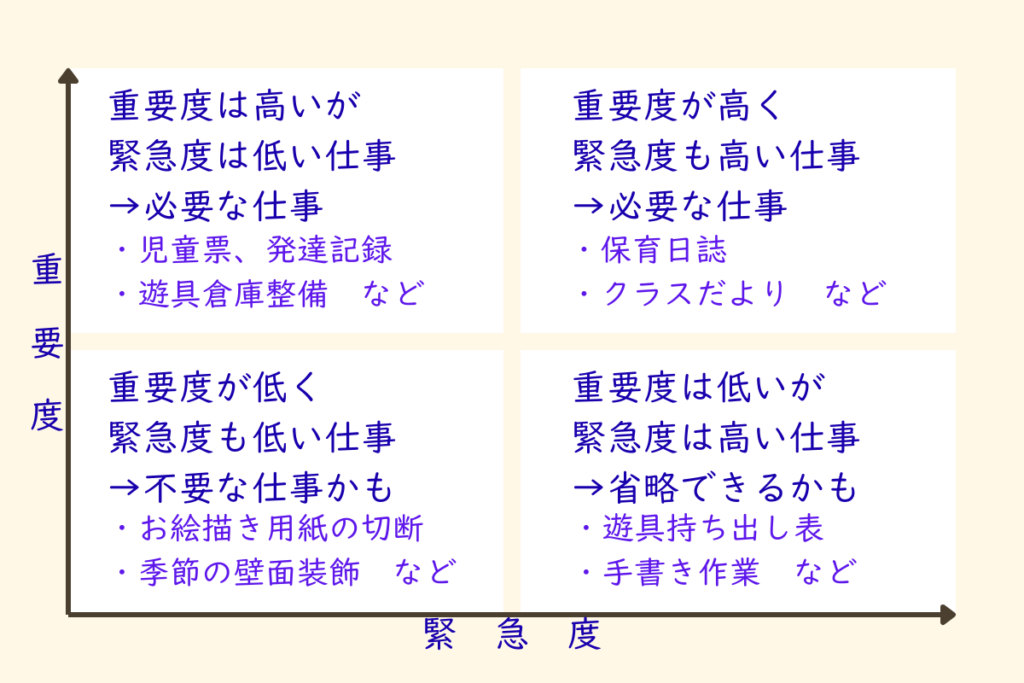

🔽 これは「仕事の時間管理マトリクス」と呼ばれるものです

縦軸の「重要度」は、

やらなければならない度合いを示し、

横軸の「緊急度」は、

成し遂げるまでの時間の度合いを表しています

重要度・緊急度の程度によって、

4つの窓に分類しました

そして、それぞれに

保育園業務の事例を書き出しています

本来、このマトリクスは、

取り組む仕事の優先度を考察するためのものです

ですが、「優先度の高い仕事」は、

「必要性のある仕事」と言えるでしょう

一方で、考察した際に「優先度が低い仕事」は、

実は「やらなくても困らない仕事」だったり、

「他の方法に変えられる仕事」だったりします

このマトリクスに当てはめる仕事は、

あなたの勤め先によって変わります

ご自身の職場で考えた時に、

それぞれの仕事はどの窓に置かれるでしょうか

マトリクスがあると、合意形成しやすくなる

「なんでこの仕事があるんだろう?」

「正直、無駄じゃない?」

そんな会話が園内で出ることはありませんか?

私の職場では、こうした仕事の見直しを

マトリクスを使って行いました

手順はシンプルです

・園内の仕事を思いつく限り付箋に書き出す

・全てマトリクスに当てはめる

・「必要な仕事」と「そうでもない仕事」に分類する

・「そうでもない仕事」を「やめる」「変える」にさらに分ける

・やめる仕事は削減、変える仕事は代替へ

全員が必要な仕事を把握しました

次に、必要ではない仕事に手を加えていきます

まずは、遊具の持ち出し表ー

教材庫から遊具を出すたびに

「誰が・いつ・どこへ」と記録していました

でも、使ったら片付けるのが当たり前です

長期使用するなら事前周知すれば十分

そこで、この表はなくしました

その他にも──

・お絵描き用紙は切断せず、適切なサイズを購入

・卒園式の看板や式次第は手書きからPC+ラミネートに変更

・壁面装飾は「大人が作る装飾」から「子どもの作品展示」に切り替え

このように仕事を洗い出し、

必要性を全員で確認することで、

無理なく仕事を減らすことができました

あなたの職場にも

「やって当たり前」と思っているけど、

実は不要な仕事はありませんか?

仕事の質は“及第点”と“+α”

仕事の“松竹梅”って考え方は新鮮でした

もう少し詳しく伺っても良いですか?

仕事の成果を3段階で考えるやつね

・松(理想的)・竹(標準的)・梅(及第点)

梅が達成できれば、成功って言えるんだよ

これは、大学での評価から発想を得ています

・優:80点以上

・良:70〜79点

・可:60〜69点

“可”を取れば成績を修められるのです

それが“必要”な成績で、

それ以上は“+α”ということです

仕事もこれと同様に考えます

梅に達していれば成果を上げたと言える

竹・松と+αが出せるようになれば、

それだけ成果の質は上がります

ただ、職員にはそれぞれ得手・不得手がありますからね

全員が松を目指すのは、そもそも難しいのです

だからこそ、チームで合意できる“梅”を設定しておく

そして「何のためにやるのか」という目的を共有する

それが仕事の質を守り、

無理のない働き方につながるのです

あなたの園にとっての“梅”は、

どこにありますか?

チームで確認してみてください

仕事を減らすことの伝え方

もうひとつ気になるんだけど

“仕事を減らす”って、抵抗あるわよね…

保護者からも意見が出てきそうよ?

“仕事を減らす”というのは、

目的に対して“最善の手段”に

変えるということだよ

「仕事を減らす」というと

“楽をする”と考える人がいますが、

実際には、手段の変更なのです

先ほども申しましたが、

仕事には目的があります

目的を達成するためには、

より効果的な手段で取り組みます

これまで実践してきた手段よりも、

より効果的な手段があったら、

そちらを選択しますよね?

例えば、野菜をみじん切りするのに、

これまでは包丁で切っていた

でも、ブンブンチョッパーが手に入ったら?

そちらの方が便利ですよね

「目的のために、こちらの手段に変えます」

「だから、こちらの手段はやめます」

ということです

また、複数の仕事があるときには、

優先度の高い仕事にエネルギーを注ぐため、

優先度の低い仕事を削ることもあります

保護者にも

「お子さんの成長にとって、

より良い方法に変えます」

「この保育を優先します」

と説明できれば、理解を得やすいでしょう

こうして考えると、“目的に結びつかない仕事”は不要な仕事と整理できます

「やった方が良い」仕事はどうする?

残業しないために、仕事を減らす

それはわかりますけれど、

やった方が良い仕事もありますよね…

「やった方が良い仕事」というのは、

余力があればやる“+α”の仕事だね

そこに触れて、今回は締めようかな

「やった方が良い」仕事は、

現場にたくさんあります

たしかに、できれば取り組みたい

けれども、それを残業してまでやるのは本末転倒です

まずは「時間的予算内で終える」こと

どれだけ大切に思える仕事であっても、

まずは時間的予算(定時)を守って終えることが基本です

時間を超えてしまえば、

他の仕事や生活にしわ寄せがいき、

自分のコンディションにも影響します

長期的には保育の質を下げてしまいます

お金も時間も“黒字”であることは、大前提です

+αは「余力」で積み上げるもの

その上で、余力があれば

+αとして取り組みます

これは「できなくても責められない」

けれど「できたら素晴らしい」という仕事

全員が必ずやるものではなく、

得意な人・やりたい人が力を発揮する場でもあります

判断基準は3つ

やるか・やめるか・変えるかを考える時、

次の3つを基準にしましょう

・メリット > デメリットか?

その仕事の効果と負担を比べたとき、

効果が負担を大きく上回るなら実施する価値があります

さほどの効果が得られない、

もしくは負担の方が大きい場合は、

取り組むべきではないと判断できます

・具体的な動作がイメージできるか?

”動詞”ではなく、具体的な“動作”を想定できるのが仕事です

例えば「保護者と子どもの成長を喜び合う」は動詞ですが、

それを実行するあなたは、どんな動作をしますか?

具体的な動作のイメージは、

チームで仕事を共有するためでも必須です

・「できたら良い」は「やらなくても良い」

“やった方が良い”仕事は、“やるべき”仕事と混同しがちです

抽象的なたとえですが、

85点の仕事をすでにしているとして、

“やった方が良い”仕事をすると90点になるとします

でも、保育士以外が評価した場合

その成果は「優」として差がないのです

時間をつかってでも上げるべきクオリティかどうか、

客観的に判断する必要があります

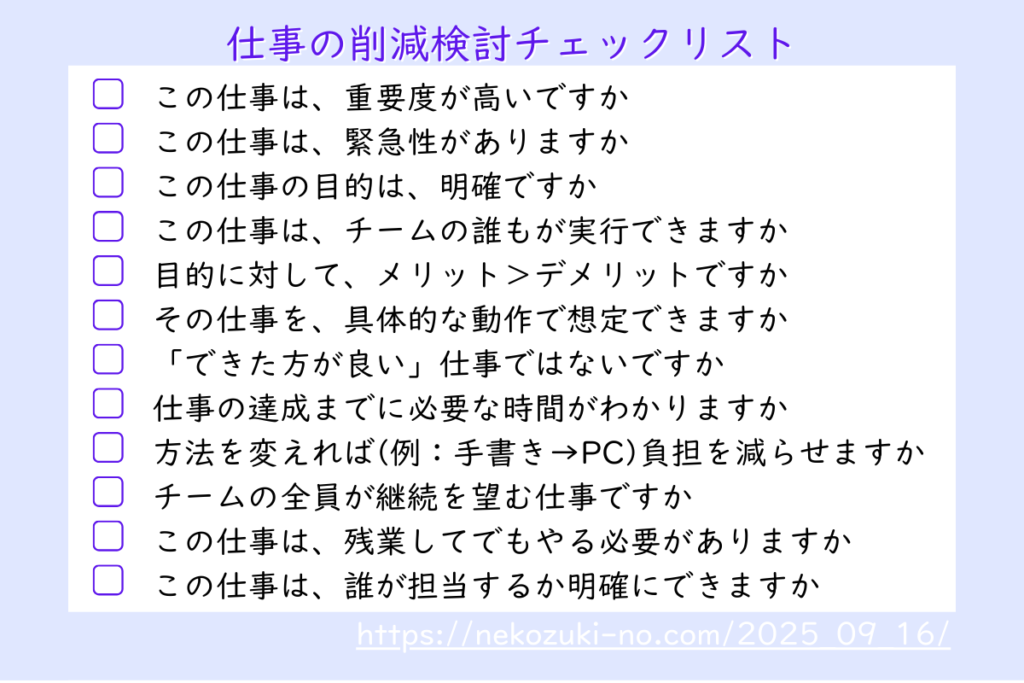

🎯減らせる仕事か、チームでチェックしてみよう

仕事は「残す」「変える」「やめる」を整理し、

まずは時間内に収めることが前提です

その上で、余力があるときに+αを積み重ねる

これが、現場を疲弊させずに

保育の質を上げていく近道だと考えています

最後に、仕事を見直すためのチェックリストを用意しました

あなたの園の業務を、このリストに当てはめて考えてみてください

チェックが多いほど、「必要な仕事」ってことかー

逆にチェックが少ないなら削減や代替の候補ですね

意見が違う場合も、明確になりますね

“対話”の目的は、意見の相違点を洗い出すことだからね

まず、チームの意見を明確にしよう!ってこと

個人でできることもありますが、

どの仕事も「保育園の運営のために」あるものです

ですから、チームの合意形成は必要な手立てです

でも、減らせる仕事を削減するのは、

みんなに利益がありますよね

(経営者も予算を必要なところに配分できますし)

「これまでやってきたから、

きっと必要な仕事なんだろう」

と慣習的に続けるのではなく、

必要と判断した仕事にエネルギーを向けましょう

この記事を読んだあと、

まずは職場の一つの仕事を選んでチェックリストに当てはめてみてください

あなたの職場でも、きっと分別できるはずです

▶︎ 保育園での合意形成をする時に、大事なことが書かれています

コメント