こんにゃちは、猫月です😺

保育園の仕事は、保育ばかりではありませんね

保育日誌を書く

デイリーや月案を作成する

関係機関との連絡をする

様々な事務仕事もあります

猫月さーん、

倉庫のドアが開かなくなったんですけど

教材が取り出せないので、直してくださーい

ちょっと待ってて!

今、役所からの電話に対応中だから

終わったら急いで行くよ!!

想定外の作業が発生することもありますね💦

時間には限りがありますから、

仕事は計画的に進めていく必要があります

ところで、計画的に仕事をするには、

それぞれの業務を完了させる

“時間の量”を計算する必要があります

あなたは、「クラス便りを作る」

「制作の準備をする」など

所要時間を見積もっていますか?

初めての仕事ならともかく、

経験したことのある仕事であれば

おおよその時間はわかると思います

もし計算できないのだとしたら、

それは仕事のやり方に問題があるかもしれません

そして、その状態を放置しておくと、

チームの仕事に不具合が出るかもしれませんよ

仕事の進め方といえば、

沢渡あまねさんの出番です!

今回も『職場の問題地図』(技術評論社)を参考にしながら

“仕事の所要時間の見積もり”について

考えていきましょう

▶️ 仕事で迷子になったら、この地図を読んでみましょう!

時間も予算内で仕事をする

まず初めに、「時間にも予算がある」

ということをお話ししておきます

私の職場でいえば、1日8時間労働です

つまり、与えられた時間的予算は8時間

これを超えて仕事をするのは、

「時間の赤字を出した」ということです

お金で考えたら、

予算を超えて業務を成したとしても、

それは職場に損失を出したということですよね

時間でも、それは同じです

「8時間で成果を出す」から、私の仕事には価値がある

プロとして給料をもらうということは、

金銭的にも、時間的にも、

黒字で成果を出すから報酬に繋がるのです

所要時間で迷子になる2つの背景

まず“所要時間”がわからなくなる

背景を考えてみましょう

①経験と感覚で仕事を進めている

仕事の進め方なんて感覚よ

所要時間なんて意識したことがないし…

そもそも、みんな仕事のやり方も、

所要時間も違うでしょう?

でも、そんな状態で毎日の仕事をしていたら、

どうなってしまうでしょうか

「担当者が休んだら仕事が回らない」

「人によって仕事のスピードや品質が違う」

「誰に聞いたら良いかわからない」

「後任にきちんと引き継げない」

仕事の所要時間を見積もれない職場環境は、

組織として大きな問題です…

②業務のプロセスがない

経験と感覚頼みの職場には、

“仕事のやり方=業務プロセス”がありません

結果どうにか仕事が終わりさえすれば良い

仕事のやり方がバラバラでも、

誰も問題に思わない

そもそも、同僚のやり方に興味が湧かない

みんなが自己流の仕事に満足し、

自分のやり方が正しいと信じている

人によって仕事の捉え方も、

中身も違うので、

ノウハウが組織に溜まらないまま

目先の仕事だけは回っていく

当然、

「共通の業務プロセスを定義しよう」

「仕事のやり方を改善しよう」

なんてモチベーションは働きようがありません

悲しき「3ナイ」連鎖~共通プロセスがナイ、測定できナイ、改善しようがナイ~

共通の業務プロセスがない

言い換えれば仕事を進めるための

共通の“箱”(仕事の範囲)がないので、

「仕事の所要時間を見積もる」と言われても

思考停止してしまいます

どこをどう測ったら良いのかがわからない

「ええと…この仕事って、

どこから始まって、どこが終わりなんだっけ?」

となってしまいます

仕事の始まりと終わりくらいわかるわよ…

制作なら、準備を始めて、

子どもたちができる形になったら終わりよ

それは、全員が同じ手順、時間量でできてるかな?

ムツキは理解してても園のみんなはどうだろう

誰が、どの活動に、どれだけ時間をかけているのか

測定不能、比較も不能…

これでは業務改善のしようもありません

定義できないものは、管理できない。

W・エドワーズ・デミング博士

管理できないものは、測定できない。

測定できないものは、改善できない。

博士が提唱したPDCAサイクルは有名ですね

事細かな業務マニュアルはなくとも、

せめて共通の“箱”はきちんと定義して、

時間や効率を測定できるようにしておきたいものです

所要時間を見積もれないとどうなるの?

①業務量が多い

部下に仕事をお願いしたくて、

所要時間を見積もってもらいたい上司

しかし、部下からは明確な答えが返ってこない

「とりあえず、早い方が良いから、

今日中にやってもらおう」

実態がよく分からないから、

上司の都合だけで話が進む

とりあえず、気合と根性で何とかしているから、

今回も何とかなるだろう

それが繰り返され、

どんどんと新しい仕事が積み重なり、

常にアップアップ…

園長:

「とにかく、仕事がいっぱいで余裕がないんです。

これ以上仕事を増やさないでください

または人を増やしてください!」

管理者:

「いっぱいって、どのくらい?

対応件数や対応時間を教えてもらえる?」

園長:

「……とにかく、大変なんです」

管理者:

「う~ん。それじゃ、上に大変さを説明できないよ」

現場の大変さが伝わらないのは、

所要時間や業務量を定量的に示すことができないから

結果、仕事の無限増殖を招いていくのです

②スピードが遅い

人によって、箱の捉え方も違えば、やり方も違う

そんな状態では、他人と横並びして

仕事の効率や速度を比較できません

比較対象がない

即ち「自分の仕事の効率が良いのか、悪いのか」を

相対的に判断しようがないのです

チームのメンバーの誰かが

せっかく良いノウハウを持っていても、

その人にしか通用しない

いつまでたっても

個人個人の仕事のやり方が改善されない

その結果、業務効率もスピードも上がらないままになるのです

「一時作業」と「繰り返し作業」の識別ができているか?

仕事の所要時間を見積もれるようにするには

どうすれば良いでしょうか?

まず、業務プロセスを決める必要があります

それには、共通の“箱”を定義するのです

箱があることで、

その仕事の始まりと終わりがはっきりし、

所要時間を測定できるようになります

仕事の始まりと終わりを定義する

仕事の一つ一つ箱を、

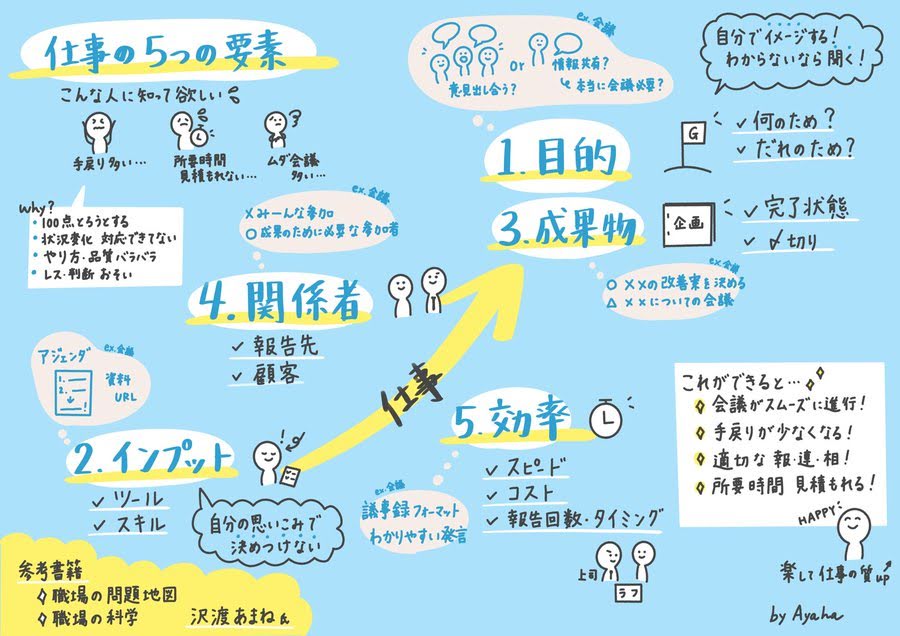

5つの要素に沿って定義してみましょう

②インプット が ③成果物 に変わるまでの時間が、⑤所要時間 です

この⑤を測定するのです

このとき、その仕事が

「一時作業」か「繰り返し作業」かによって

アプローチが異なります

「一時作業」の場合(突発的なレジメ作成など)

かかった時間を実績値として記録します

そして、似たような仕事が発生したときに、

5つの要素をもとに実績所要時間を説明できるようにしておきます

「繰り返し作業」の場合(手続き、日誌、報告業務など)

作業者全員の所要時間を毎回記録し、分析します

そして、標準所要時間や目標所要時間を設定し、

優れたやり方をチーム全体のやり方に横展開するなど、

改善活動につなげます

ここで設定した標準所要時間や目標所要時間は、

「私たちは、どの仕事を、どのレベルで頑張るべきか?」

を示す、チームの指針にもなります

「松竹梅」を示せるか?

一時作業を依頼されたとき、

成果物の選択肢を相手に示せると重宝されます

「松竹梅」オプションを提案できたら理想的ですね

松竹梅は、相手のためだけならず、

自分の仕事も楽になります

例えば、私が心掛けていることで言うと

会議でレジメが必要になった場合に、

・資料のボリュームは:

B4、A4、A5、どのサイズが適量か

・資料のイメージは:

すべて事前に記載しておく?

自分で記入してもらう?

といったことを園長に諮ります

『A4サイズで、事前に記載しておいて』となれば

「1時間でラフを作成してきます」と回答できるわけです

相手のメリット

・成果物をイメージしやすい

・判断に時間がかからない

自分のメリット

・作業効率が良い

(すでに経験し、パッケージ化された作業をこなすだけ)

松竹梅を提案できるかどうかは、

一見、個人スキルの問題に思いがちです

しかし、これこそ組織の業務プロセスがあっての賜物

業務プロセスがきちんと定義されていて、

効率やスピードを測定できていて、

過去の仕事が知識化されているからこそ成せる業です

チームで取り組みましょう

そもそも、仕事を受けるたびに毎回イチから考えていたら、

残業はいつまで経っても無くなりません!

🎯“箱”をイメージすること

「仕事の量」を理解するために、

“箱”をイメージするのです

箱が大きければ、必要な時間も増えるし、

箱が小さければ、その仕事は早々に片付けられる

それがわかると、「これは今日中に終わらせられる」と

仕事の優先順位も変わりますよね

まずは、日常の仕事がどのくらいで終わるのか、

自分で測定してみてください

その日の保育日誌

1冊の連絡帳

午睡の布団上げ

測れる仕事はたくさんあるはずです

そして、それを同僚と共有する

そうすれば、「私たちに必要な時間」がわかります

私はこれを保育に応用しました

記事は一例ですが、

保育での子どもの所要時間を測って、

子どもたちに還元したのです

まずは試してみてください

やっているうちに、なれてくると思います

「彼を知り己を知れば、百戦危うからず」(孫子の兵法)

なんちゃってw

コメント