こんにゃちは、猫月です😺

このシリーズでは、

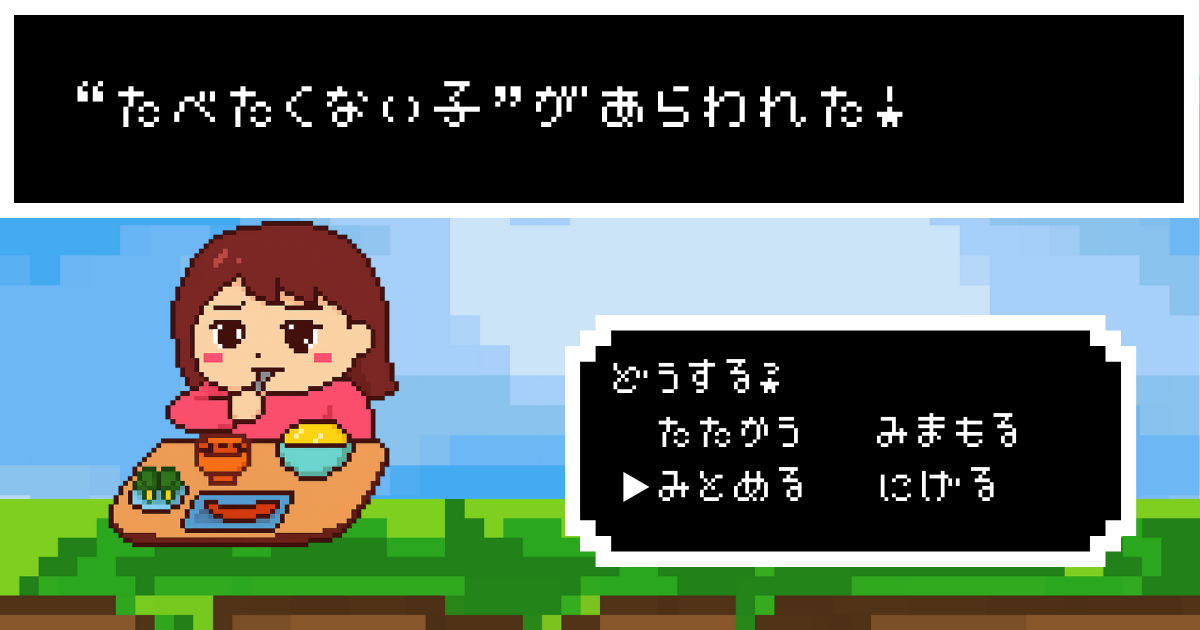

RPG風に「○○しない子」があらわれた時、どうする?

を考える記事をお届けしています

今回は、保護者からもよく相談される

「食べない子」とどう関わるか

というお悩みについて、

要点を整理しながら、猫月だったらどうする?

という内容でお話ししていきます

▶️ まずは、子どもの食べたい意欲を大事にしたいですね

Chapter8『“たべない子”があらわれた!』

【あなたが保育をしていると、

“たべない子”が現れました。どうしますか?】

たべない子にも、いろいろある

大人からすると『食べない子』に見える子にも、

いろいろな理由があると思います

どんな理由があるか、考えてみました

① 一回の食事量が少ない子

どの食品も口にしているけれど、残している

② 苦手な食材が多い子

よく食べるものと、口をつけないものがある

③ 咀嚼が弱い子

口に入れてから、なかなか飲み込めていない

④ 食事そのものが不安な子

食事の時間を嫌がる

自分から食べようとしない

子どもの食事の様子を見ていると、

なんとなくでも理由がわかってくると思います

💡その子の食事を豊かにするために

関わり方や環境を工夫すると、食べるようになることもあります

向き合い方の一例をお話ししていきます

① 一回の食事量が少ない子

少量盛りで達成感を重ねていくと、自分の適量がわかるようになります

食べ切れることで、食事への自信もついていきます

「もう少し食べてみようかな」の意欲も湧いてきますね

② 苦手意識がある子

まずは好きな物で心とお腹を満たしましょう

お腹が満たされると気持ちにも余裕が生まれます

気持ちに余裕があると、新しい食材への挑戦もしやすくなる

満たした上で「これも、一口食べてみない?」と誘ってみましょう

③ 咀嚼が弱い子

咀嚼の弱い子には、食材を細かく刻みがちですが、

それだと「噛む」動作が不足してしまいます

棒状の茹で野菜やパンなどで前歯を使った“噛みちぎり”を経験し、

顎の力を育てる経験を重ねたいですね

★誤嚥防止のため、食後の口内チェックは大切です

④ 食事そのものが不安な子

食事は、本能的に警戒心が働く場面

家庭との雰囲気や、食文化の違いに警戒しているのかも…

安心できる環境、大人の受容的な見守りで

「ここで食べても大丈夫」という実感を持ってもらいたいです

大人が食べたことを喜ぶと、「喜んでもらえた」“貢献感”から、

食べようという動機が持てるようにもなっていきます

これが“正解”というわけではないですが、

私が保育園で出会ってきた子たちは、

食べる量が増えてきましたよ♪

🎯 「食事」は、お腹も心も満たす時間

「食べない」と大人としては心配ですよね

でも、安心感や達成感が積み重なれば、自然と食べられるようになります

「いつかはたくさん食べらるようになるよね」と

寛容な眼差しで見守っていると、

いつの間にかその子は大人のように食べている、

なんてよくある話です

お腹も心も満たす時間にしていきましょう

👈Chapter7『“すわっていられない子”があらわれた!』

コメント